INDICATORE AMBIENTALE: ACQUE SUPERFICIALI (2025)

| INDICATORE | OBIETTIVO | DPSIR | STATO ATTUALE | TREND |

||||

| ACQUE SUPERFICIALI |

Conoscere la qualità dei corpi idrici superficiali regionali (STATO ECOLOGICO e STATO CHIMICO) attraverso le attività di monitoraggio dei corsi d’acqua e degli invasi | S |

|

|

||||

| ANNO / AGG.TO SCHEDA | 2025 / APRILE | |||||||

Legenda:

DPSIR: | D - Determinante | P - Pressione | S - Stato | I - Impatto ! R - Risposta

Stato attuale: |

Trend: |

Sigle utilizzate: ===

| CARATTERISTICHE DELL'INDICATORE (METADATI) |

||

| Descrizione |

L’indicatore fornisce una valutazione complessiva dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali interni (fiumi e invasi) a livello regionale, mediante due indici sintetici: lo stato ecologico e lo stato chimico. ARPAM effettua i monitoraggi della qualità dei corpi idrici fluviali e lacustri regionali, attraverso numerose attività di campo ed analisi di laboratorio. La qualità ambientale dei corpi idrici è valutata attraverso il monitoraggio di diversi indicatori, che esprimono le condizioni delle comunità biologiche, le condizioni chimiche e chimico-fisiche che caratterizzano l’ambiente acquatico. I dati raccolti sono aggregati, permettendo di stabilire le classi di qualità ecologica e chimica nell’ambito di un triennio di monitoraggio. |

|

| Definizioni |

Lo stato ecologico esprime la qualità della struttura e del funzionamento dell’ecosistema acquatico e può essere valutato in cinque classi (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo). Per la valutazione dello stato ecologico sono utilizzati una serie di indicatori (biologici, chimici, chimico fisici ed idromorfologici) rappresentativi delle diverse condizioni dell’ecosistema fluviale o lacustre. |

|

| Riferimento normativo |

La Direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE “Direttiva Quadro sulle Acque” ha istituito un quadro di riferimento per l’azione comunitaria in materia di protezione delle acque. La Direttiva stabilisce il raggiungimento di uno stato di qualità buono per tutte le acque superficiali e sotterranee entro determinate scadenze. La possibilità di raggiungimento degli obiettivi di qualità è affidata principalmente al sistema di monitoraggio, volto a definire lo stato dei singoli corpi idrici ed a fornire indicazioni per l’individuazione delle opportune misure di risanamento. La Direttiva stabilisce che la tutela delle acque sia affrontata a livello di bacino idrografico, e l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel Distretto idrografico. |

|

| Obiettivi normativi |

Gli obiettivi che pone la Direttiva sono quelli di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche e conseguire il miglioramento dello stato, per assicurarne un utilizzo sostenibile e mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il valore di riferimento per l’espressione del giudizio di qualità è quindi rappresentato dalla naturalità dell’ecosistema e delle comunità biotiche che in esso vivono. |

|

| Fonte dati | ARPA Marche | |

| Unità di misura | Numero, percentuale |

|

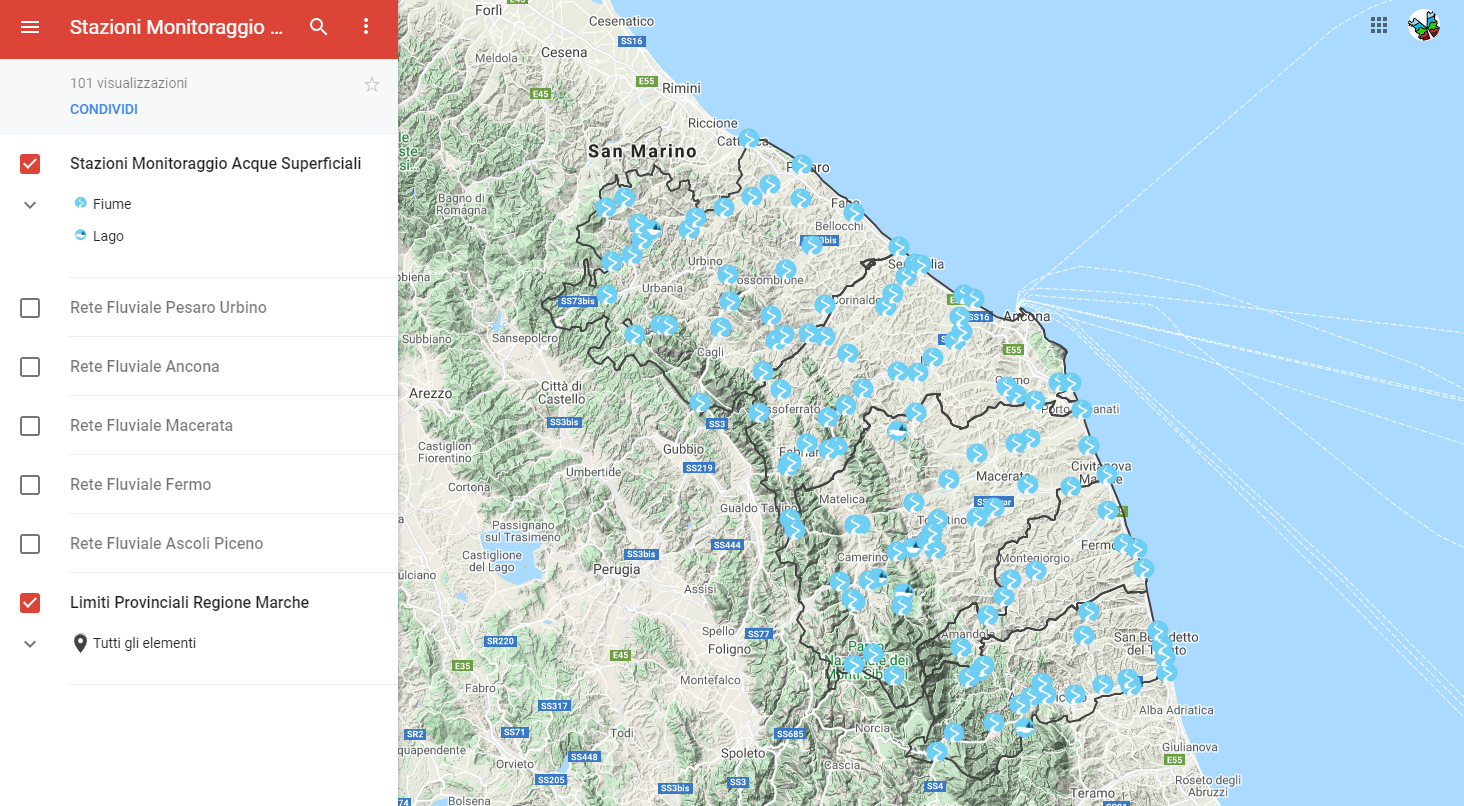

| Unità elementare di rilevazione | Stazione di monitoraggio |

|

| Livello_minimo_geografico |

Tratto fluviale, invaso |

|

| Copertura geografica | Regione Marche | |

| Periodicità rilevamento indicatore |

Triennale | |

| Copertura temporale | 2013 - 2023 | |

| Ultimo aggiornamento indicatore | Aprile 2025 | |

| Prossimo aggiornamento indicatore | Aprile 2028 | |

| ATTIVITÀ DELL’ARPAM: INDICATORI DI STATO MONITORATI E RISULTATI SULLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI |

||||||

|

ARPAM effettua i monitoraggi della qualità dei corpi idrici fluviali e lacustri regionali attraverso numerose attività di campo ed analisi di laboratorio. Nell’ultimo triennio 2021-2023 sono stati raccolti ed analizzati oltre 3000 campioni (acque e campioni biologici). Lo stato ecologico è espresso in 5 classi di qualità: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo, che rappresentano un progressivo allontanamento dalle condizioni di riferimento corrispondenti allo stato indisturbato. Nel caso di corpi idrici altamente modificati Tra gli elementi di qualità monitorati vi sono gli indicatori biologici previsti dalla normativa: macroinvertebrati bentonici, diatomee, macrofite e fauna ittica per i corsi d’acqua, fitoplancton per gli invasi. Gli indicatori biologici, o bioindicatori, sono organismi o sistemi biologici utilizzati per valutare le modificazioni della qualità ambientale, poiché sono estremamente sensibili agli stress naturali o antropici presenti nell’ambiente. Si va a valutare l'effetto che tali stress hanno sulle comunità biologiche che popolano l'ecosistema preso in esame, esaminando le specie presenti con le relative abbondanze, la presenza ed estensione dei loro habitat, la biomassa, la rappresentatività della popolazione in classi d’età nel caso della fauna ittica. L’insieme delle informazioni raccolte sono utilizzate per il calcolo di specifici indici previsti dalla normativa, che vanno a valutare quanto la comunità biologica si discosta dalle condizioni di riferimento, ovvero lo stato indisturbato. Gli indici utilizzati per valutare le condizioni chimico fisiche dell’ambiente acquatico sono il Limeco per i fiumi e LTLeco per gli invasi. Sono indici ottenuti dalla valutazione integrata di macrodescrittori che prendono in considerazione l’inquinamento da nutrienti ed il carico organico del corpo idrico. Agli indici Limeco/LTLeco è attribuita una delle 5 classi di qualità, mediando i valori ottenuti nel corso del triennio di monitoraggio. I parametri chimici ricercati nei corpi idrici a supporto della valutazione dello stato ecologico sono indicati dalla normativa ed appartengono a diverse categorie di inquinanti (metalli, pesticidi, inquinanti industriali ……). A seconda che le concentrazioni riscontrate nelle acque superino o meno gli standard di qualità indicati dalla normativa, viene assegnata una classe buona o sufficiente a ciascun corpo idrico. Lo stato chimico è classificato sulla base della presenza delle sostanze chimiche prioritarie individuate dalla normativa (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti industriali ……) in concentrazioni superiori a standard di qualità ambientale; lo stato chimico è valutato in due classi, buono e non buono. |

||||||

| Qualità ambientale dei corpi idrici superficiali (acque interne) della Regione Marche nel triennio 2021-2023 | ||||||

|

Nel triennio 2021-2023 tutti i corpi idrici fluviali sottoposti a monitoraggio sono stati oggetto di classificazione. Lo stato/potenziale ecologico dei fiumi è nella maggior parte dei casi almeno sufficiente (solo nel 26% dei casi esso è insufficiente), mentre la qualità chimica è buona nell'62% dei controlli effettuati. |

||||||

|

Classificazione dello stato ecologico dei FIUMI

Periodo di riferimento 2021-2023 |

Classificazione dello stato chimico dei FIUMI Periodo di riferimento 2021-2023 |

|||||

|

|

||||||

| Classificazione dello stato ecologico dei LAGHI Periodo di riferimento 2021-2023 |

Classificazione dello stato chimico dei LAGHI Periodo di riferimento 2021-2023 |

|||||

| ANDAMENTO TEMPORALE DEI RISULTATI (TREND 2013-2023) (*) |

|||||

|

La valutazione degli andamenti temporali (periodo 2013-2023) dello stato ecologico dei fiumi marchigiani evidenzia un generale peggioramento della qualità ecologica, con una diminuzione percentuale progressiva della classe buona ed un aumento della classe sufficiente. La percentuale di corpi idrici con classe insufficiente resta invece pressoché invariata. Nell’intervallo di tempo 2013-2023 si osserva una variabilità dello stato chimico dei fiumi, con la percentuale dello stato non buono che passa dal 20% nel triennio 2013-2015 al 13% nel triennio 2018-2020 al 38% nel triennio 2021-2023. |

|||||

| Classificazione dello stato ecologico dei FIUMI Andamento 2013-2023 |

Classificazione dello stato chimico dei FIUMI Andamento 2013-2023 |

||||

|

|

|

||||

|

Riguardo la qualità ecologica degli invasi nel periodo 2013-2020, si osserva che nel primo triennio tutti i corpi idrici erano in classe sufficiente; successivamente si osserva un trend positivo, con quattro invasi che raggiungono la classe buona nel triennio 2018-2020. Nell’ultimo triennio 2021-2023 si osserva invece un’inversione di tendenza, con il 71% dei corpi idrici (tutti quelli che è stato possibile monitorare) in classe sufficiente. I dati evidenziano un generale peggioramento della qualità chimica, con la percentuale dello stato non buono che raggiunge il 43% nell’ultimo triennio considerato. |

|||||

| Classificazione dello stato ecologico dei LAGHI Andamento 2013-2023 |

Classificazione dello stato chimico dei LAGHI Andamento 2013-2023 |

||||

|

|

|

||||

|

(*) La sovrapposizione dell'anno 2015 nei due trienni 2013-2015 e 2015-2017 è dovuta ad una revisione operata al termine del sessennio 2010-2015 al fine del riallineamento dei dati di monitoraggio per la predisposizione dei Piani di Gestione Distrettuali.

|

|||||

| LE POSSIBILI CAUSE DEL PEGGIORAMENTO NEL TRIENNIO 2021-2023 | |||||

|

Il generale peggioramento della qualità ecologica e chimica dei corsi d’acqua e degli invasi può essere attribuito a diversi fattori, alcuni dei quali correlati anche a variazioni nei metodi di indagine rispetto ai trienni precedenti. |

|||||

| ARGOMENTI CORRELATI |

| Per approfondimenti e ulteriori notizie, è possibile consultare: Temi ambientali: Fiumi Temi ambientali: Laghi Serie di video: "I fiumi marchigiani. Bellezza e protezione di un patrimonio poco conosciuto" (playlist / 9 video) |

- Ultimo aggiornamento il .

- Visite: 922